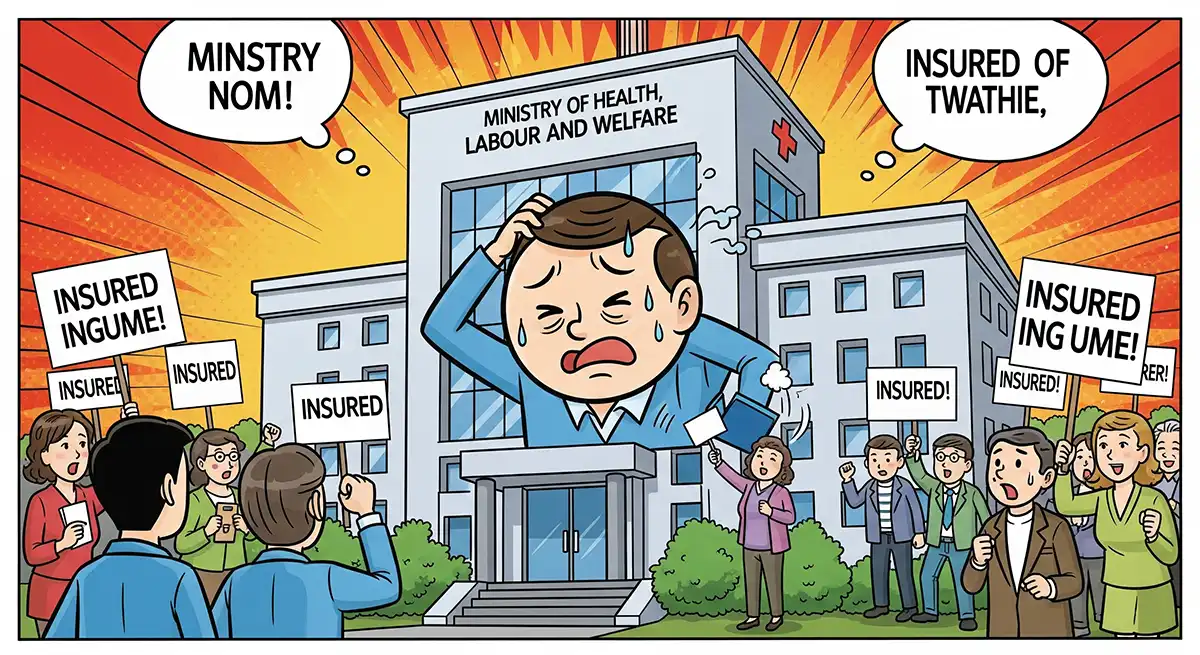

「え、保険証、まだ使えるの?」

そんな声が聞こえてきそうです。実は、皆さんの健康保険証の取り扱いについて、厚生労働省から重要な通達が出されています。2024年12月2日から健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証への移行が進む中で、私たちの不安を和らげるための措置です。

今回は、この通達の背景と目的、そして私たち被保険者が今後どうすれば良いのかを、分かりやすく解説していきます。

私たちの生活に直接関わりのある事柄ですので、ぜひ最後までお読みいただき、健康保険制度に対する現状をご理解頂けたらと思います。

1. 厚生労働省の通達とは?その目的は何?

2024年12月2日から、現行の健康保険証は原則として新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に切り替わりつつあります。これは政府が推進するデジタル社会の実現に向けた大きな一歩です。

しかし、この大規模な移行には、さまざまな課題が伴います。例えば、「マイナンバーカードを持っていない」「マイナ保険証の使い方がわからない」「高齢で操作に不安がある」といった声が多数寄せられました。

こうした国民の皆さんの不安や混乱を最小限に抑え、医療へのアクセスを滞らせないために、厚生労働省は以下の通達を出しました。

【通達の主な内容】

- 現行の健康保険証の継続使用: 2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、その有効期限まで最長1年間(2025年12月1日まで) 引き続き使用できます。

- ただし、注意点があります。 有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合はその日まで、また転職や転居などで保険者が変わる場合は、その変更があった時点までとなります。

- 「資格確認書」の自動交付: マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請なしで「資格確認書」が交付されます。 これにより、従来の健康保険証が使えなくなった後も、引き続き医療機関を受診できます。

- 有効期限切れ保険証への医療機関の対応要請: 特に2025年8月以降に有効期限が切れる国民健康保険証や後期高齢者医療保険証について、医療機関等に対して、混乱なく対応するよう協力を要請しています。これは、最終的な切り替え時期が2025年12月1日であることを踏まえた暫定的な措置です。

【通達の目的】

この通達の最大の目的は、「誰一人として、必要な医療が受けられなくなる状況を避けること」 にあります。マイナ保険証へのスムーズな移行を目指しつつも、国民の不安を解消し、医療現場の混乱を最小限に抑えるための「セーフティネット」と言えるでしょう。

2. 被保険者がとるべき行動:今、私たちはどうすればいい?

では、私たちは具体的に何をすれば良いのでしょうか。

1. ご自身の健康保険証の有効期限を確認しましょう

まずは、お持ちの健康保険証に記載されている有効期限をチェックしてください。

- 有効期限が2025年12月2日以降の場合: 2025年12月1日まで、そのまま使用できます。

- 有効期限が2025年12月1日以前の場合: その有効期限までは使用できます。期限が近づいたら、次の2と3を確認しましょう。

2. マイナンバーカードをお持ちの方:マイナ保険証の利用登録を検討しましょう

まだ利用登録がお済みでない方は、この機会にぜひ登録を検討してください。登録は、スマートフォンやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどで簡単に行えます。

- マイナ保険証のメリット:

- 受付がスムーズになる

- 過去の薬剤情報や特定健診情報が医師と共有され、より適切な医療を受けられる可能性がある

- 高額療養費制度の限度額適用認定証が不要になる場合がある

3. マイナンバーカードをお持ちでない方・マイナ保険証を使いたくない方:「資格確認書」について理解しましょう

- 申請不要で交付されます: 従来の健康保険証の有効期限が切れる前に、ご自宅に郵送されます。

- 保険証の代わりになります: 医療機関を受診する際に、この「資格確認書」を提示すれば、これまで通り保険診療を受けられます。

4. ご不明な点は、各問い合わせ窓口へ

ご自身の状況によって、疑問点や不安がある場合は、遠慮なく以下の窓口に問い合わせてみましょう。

- マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178 (音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください)

- ご加入の健康保険組合や市町村の担当窓口

3. マイナンバーカードとの関係:なぜマイナ保険証に?

今回の通達は、あくまでマイナ保険証への移行期間における暫定的な措置です。最終的には、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が政府の目標です。

なぜ、マイナ保険証への移行が進められているのでしょうか?

- 医療情報の正確な連携: 複数の医療機関を受診しても、過去の診療情報や薬剤情報が一元的に管理され、より安全で質の高い医療提供につながります。

- 行政手続きの効率化: 引っ越しや転職時などに必要だった保険証の切り替え手続きが不要になるなど、行政コストの削減や国民の利便性向上に貢献します。

- 災害時の活用: 災害時でも、マイナンバーカードがあれば身元確認や医療情報の把握がスムーズに行える可能性があります。

これらは、デジタル化が進む社会において、医療システムをより強靭で効率的なものにするための取り組みの一環です。

4. 今後の予想:私たちはどう向き合うべきか

現在の暫定措置は、2025年12月1日までの「猶予期間」と捉えることができます。この期間中に、マイナ保険証への理解を深め、利用を検討する良い機会となるでしょう。

今後の予想される動きとしては、

- マイナ保険証の利用促進策の継続: 政府は、今後もマイナポイントの付与など、マイナ保険証の利用を促すための施策を継続していく可能性があります。

- 資格確認書の活用期間の明確化: 現在の資格確認書がいつまで発行・利用できるのか、その期間が今後より明確に示されることが予想されます。

- 医療現場の対応の定着: 医療機関や薬局では、マイナ保険証や資格確認書への対応がさらに定着していくでしょう。

いずれにしても、私たちは「いつかはマイナ保険証に移行する」という大きな流れを理解し、自身のライフスタイルや状況に合わせて、最適な選択をしていく必要があります。

不安に思うことや分からないことがあれば、一人で抱え込まず、国の窓口や自治体、そしてかかりつけの医療機関に積極的に相談してみましょう。

5. ポンコツ政府にもの申す!なぜ最初から並行運用できなかったのか?

さて、ここまで厚生労働省の「暫定措置」について解説してきましたが、正直なところ、多くの国民が抱いているのは「なぜ最初からこうしなかった?」という疑問と、政府への不満ではないでしょうか。

マイナ保険証への切り替えは、未来を見据えた重要な取り組みです。その意義は理解できます。しかし、なぜこれほどまでに多くの混乱を生んでしまったのか、その根源には、政府の「拙速すぎるデジタル化推進」と「国民への配慮不足」があったと言わざるを得ません。

本来であれば、任意取得とされているマイナンバーカードとそれに付随する機能であるマイナ保険証の普及率が十分に高まり、システムも安定し、国民がそのメリットを肌で感じられるようになるまでは、従来の健康保険証との並行運用を長期的に行うべきでした。 「当面の間はどちらも使える」という明確なロードマップを示し、国民が自身のペースで、あるいは必要に応じてマイナ保険証に移行できるようにすることが、混乱を避けるための最も賢明な道だったはずです。

しかし、政府は性急に「原則廃止」という方針を打ち出し、結果として全国の医療現場や自治体、そして何よりも私たち国民に多大な混乱と不安を与えました。有効期限が切れても保険証が使えるようにするといった「後出しじゃんけん」のような対応は、まさに当初の計画の甘さ、国民の声への耳の傾けなさの現れです。

マイナ保険証の「デメリット」を置き去りにしたツケ

さらに問題なのは、政府がマイナ保険証のメリットばかりを強調し、その裏に潜む決定的なデメリットに目を向けず、現場の声を置き去りにしてきたことです。

- 「本人による管理」の危うさ:

マイナ保険証は、原則としてマイナンバーカードの本人が操作し、顔認証または暗証番号で本人確認を行うことを前提としています。これはデジタルリテラシーが高い層には問題ないかもしれません。しかし、認知症の方、寝たきりの方、重度の障害を持つ方など、本人が自ら操作することが困難な人々はどうなるのでしょうか? - 医療・介護現場の混乱:

病院や介護施設では、患者さんや利用者の代わりに家族や施設職員が保険証を提示するケースが日常茶飯事です。しかし、マイナ保険証の原則に則れば、本人がその場で認証できなければ使えないことになります。- 認知症で暗証番号が思い出せない。

- 寝たきりで顔認証ができない。

- 意識不明で本人確認ができない。

- 介護施設に入所中で、施設職員が代わりに手続きを行う必要がある。 こうした状況で、現場の医療従事者や介護職員はどのように対応すれば良いのでしょうか? 結局のところ、「資格確認書」を別途発行するという、二度手間、三度手間の対応に追われ、かえって現場の負担を増やす結果となっています。

これらの「置き去りにされた人々」に対する具体的な対応策や、現場での運用上の課題解決策を十分に検討せず、拙速に制度を進めてきた政府のやり方は、まさに「現場無視」であり「国民軽視」と言わざるを得ません。

「デジタル化は待ったなし」という政府の焦りがあったのかもしれません。しかし、それは国民生活の基盤となる医療制度において、拙速に進めて良いことではありませんでした。今回の件は、国民の生活に直結する重要な制度変更において、「急がば回れ」という基本を忘れ、現実を直視しなかった政府の「ポンコツぶり」を露呈したと言わざるを得ません。

今後、政府は今回の教訓を活かし、国民の声に真摯に耳を傾け、特にデジタルデバイドや介護・医療現場の実情に即した、より丁寧で柔軟な政策運営を行うことを強く求めます。私たち国民も、今後の動向を注視し、必要な時に声を上げていくことが重要です。

関連記事

- 【レビュー】マイナンバーカードに対応したICカードリーダで個人認証してみた

- マイナンバーカード不正利用:リアルな恐怖!実際に起こった悪質な事例

- マイナンバーカード偽造の脅威:あなたの情報が狙われている!

参考情報

- 厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について

- 厚生労働省:資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

コメント