Nano Bananaがあなたの「推し」をフィギュアにする時代へ!

自分の好きなキャラクターや、大切なペットが、手のひらサイズのフィギュアになったら……。フィギュア愛好家なら誰もが一度は夢見る、そんなロマンが、最新の画像生成AIによって現実のものになりつつあります。

これまで、フィギュアは専門の原型師や3Dモデラーでなければ作ることができませんでした。しかし、Googleの最新AIモデルNano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)を使えば、お手持ちの画像を驚くほど簡単にフィギュア風に生成・加工できます。

この記事では、NanoBananaによるフィギュア風画像を生成する具体的なプロンプトや手順、さらにその画像を3Dデータ化して実際にフィギュアを完成させるまでのプロセスを、ステップごとに徹底解説します。

Nano Bananaとは?フィギュア化を可能にする秘密の力

Nano Bananaは、2025年8月26日にプレビュー版がリリースされた、Googleの次世代画像生成AIです。従来のAIと比べて、以下のような点で圧倒的な進化を遂げています。

- 高度な画像認識: 元の画像の被写体や構造を正確に理解し、自然な形で再構築できます。

- 質感とディテールの表現力: 「プラスチック」「粘土」「金属」といったプロンプトを正確に読み取り、まるで本物のような質感を画像に加えることができます。

- マルチターン編集: 一度生成した画像に、さらに追加の指示を与えて、細部を調整することが可能です。

これらの能力が、単なる「画像編集」ではなく、「画像をフィギュアに変換する」という革新的な体験を可能にしているのです。

【実践ガイド】Nano Bananaであなたの画像をフィギュアに!加工手順とプロンプト例

ステップ1:画像を用意してアップロード

まずは、フィギュアにしたい元の画像を準備しましょう。自分で撮影した写真や、オリジナルのイラストを使用してください。

現在、Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)はGoogle Gemini(AIチャットサービス)で利用できます。Googleアカウントでログインし、画像をアップロードするだけで準備完了です。無料のGeminiでも制限はあるかもしれませんが利用できますよ。

利用に当たっては特に設定する必要はありません。GoogleのAIチャットサービス「Gemini」で画像を生成する場合、ユーザーが特別な指定をしなくても、Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)が内部的に使用されるとのことです。

それでは、試してみましょう。

三毛猫が座って飼い主を見上げている画像を用意しました。この画像もGeminiにて生成してもらったものです。かわいい三毛猫でしょ!

ステップ2:フィギュア化プロンプトの設計術

Nano Bananaに理想のフィギュアを生成させるには、プロンプトに具体的な情報を盛り込むことが重要です。以下の要素を組み合わせることで、より完成度の高い画像を得られるでしょう。

- スタイル: 「フォトリアリスティックなフィギュア」「アニメ風のフィギュア」「デフォルメされた粘土細工」など

- 材質・質感: 「光沢のあるPVC製」「柔らかい粘土の質感」「レジンキャスト製」など

- 背景・環境: 「透明なアクリル台座に立つ」「木製の机に置かれている」「ショーケースに展示」など

- 照明: 「スタジオライティング」「柔らかい自然光」など

プロンプト例

- リアル系フィギュア:

この人物の写真を、フォトリアリスティックな1/7スケールのPVC製フィギュアに加工してください。フィギュアは透明な円形台座に立ち、スタジオライティングで照らされています。

- デフォルメ系フィギュア:

この猫の画像を、粘土でできたミニチュアフィギュアのように加工してください。フィギュアの表面には指の跡や柔らかい粘土の質感が表現されており、木製の机の上に置かれています。

上の三毛猫の画像を上記の「デフォルメ系フィギュア」のプロンプトでフィギュア画像化してみたのが下の画像となります。

先ほどの三毛猫のイラストを、プロンプトで指示したように、粘土でできたミニチュアフィギュアのように加工していますね。フィギュアの表面には指の跡や柔らかい粘土の質感を表現し、木製の机の上に置かれた様子をキチンと生成しています。ちょっと手に取って質感を感じてみたくなりますね。

重要な注意点:著作権と倫理について

Nano Bananaを利用した創作活動において、著作権と倫理は常に意識すべき重要なポイントです。

- 元画像の著作権: ネット上の他人が描いたイラストや、既存のキャラクター画像を無断で使用することは、著作権侵害にあたります。必ず、自身が著作権を持つ画像(自分で撮影した写真や描いたイラスト)を使いましょう。

- 商用利用と模倣: AIで生成した画像を商品化したり、既存キャラクターを直接模倣したフィギュアを製作・販売したりすることは、法的な問題に発展するリスクがあります。個人の趣味の範囲で楽しむ場合でも、他者の権利を尊重する心構えが大切です。

流行りの3Dフィギュア化に著作権侵害の不安あり?要注意です!!

生成Aiによる著作物についての法適用はいまだに検討の段階にあるようですが、だからといって無視できるものではありません。現状でAIによる画像のフィギュア化についてどのように著作権がかかわってくるのかを要約してみました。

AIによる画像からの3Dフィギュア風画像生成が流行する一方で、無自覚な著作権侵害の危険性が指摘されています。特に以下の3つのケースはとくに注意すべきです。

- 他者のイラストなどの無断利用: 他人が権利を持つイラストを元に3Dフィギュア風画像を生成しSNSに投稿する行為は、翻案権や公衆送信権を侵害する可能性が高いと思われます。

- 自身のVRアバターのフィギュア化: VRアバターは、様々なクリエイターの素材を組み合わせて作られることが多く、それらの利用規約がAIによるフィギュア化といった二次利用を想定していない場合がある。規約違反となる可能性があるため注意が必要です。

- 非公式サービス経由での生成AI利用: 「LMArena」のような非公式サイトを経由して生成AIを利用する場合、運営元がコンテンツの利用許諾を取得する旨の規約に同意することになるため、著作者名詐称に該当する危険性があります。

結論として、AIを利用する際は、自身が権利を持っていないコンテンツをSNSや生成AIで利用する際、規約や権利関係に常に細心の注意を払うことが不可欠であるといえます。誰でも簡単に画像のフィギュア化ができる技術が確立されつつある今こそ、細心の注意が必要でしょう。

※Yahooニューズ:無自覚に著作権侵害!? 流行りの3Dフィギュア化に要注意。自分用のVRモデルでもダメかも

夢のその先へ:AIフィギュアを「現実」にする3Dデータ化と3Dプリンティング

Nano Bananaが生成するのはあくまで「2次元の画像」ですが、ここからさらに一歩進んで、実際に手で触れるフィギュアを作ることも夢ではありません。

2D画像から3Dモデルへの変換

最近のAI技術は、1枚の画像から3Dモデルを自動生成する「Image to 3D Model」というツールも登場しています。

- TripoSR: 1枚の画像から数秒で3Dモデルを生成するオープンソースツール。

- Meshy: 画像から高品質な3Dモデルやテクスチャを生成するプラットフォーム。

これらのツールに、AIが生成したフィギュア画像をインポートすることで、簡単に3Dモデルのベースを作成できます。

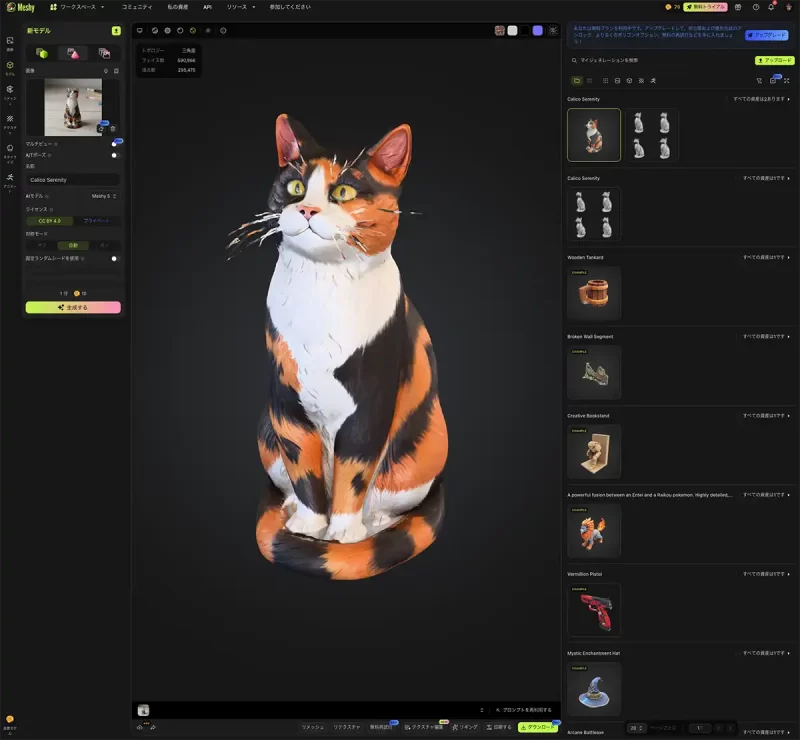

今回はブラウザ上で操作できるMeshyにてお試ししてみたのが下の画像です。大筋においてよく表現されているのがわかります。

今回は画像を読み込ませて3D化しただけなのですが、細かく調整すればもっと見栄えが上がるかもしれません。無料版だとデータのダウンロードはできないみたいなので、画面ショットのみでご容赦下さい。

3Dプリンターでの出力

上の3Dデーターをダウンロードできれば、作成した3Dモデルは3Dプリンターで物理的なフィギュアとして出力できたはずですが、少々残念ですね。

- 単色プリンター: 最も一般的なタイプ。出力後に手作業で塗装することで、画像の色を忠実に再現できます。

- マルチカラープリンター: 近年、家庭用でも手の届く価格帯で普及が進んでいます。複数の色の樹脂を使って、出力と同時に色をつけられるため、塗装の手間が省けます。

このように、AIによる画像生成から、3Dデータ化、そして3Dプリンターでの出力という一連の流れが、誰でも挑戦できるレベルにまで進化しているのです。

3Dプリンタの種類

3Dプリンターには大きく熱溶解積層型と光造形型が良く使われていますが、こういったフィギュアを作る場合は光造形の方が適しているそうです。

おまけとして熱溶解積層型と光造形型の特徴を表にしておきます。参考にしてください。

3Dプリンター方式の比較表

| 方式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 熱溶解積層型(FDM/FFF) | 樹脂フィラメントを加熱して溶かし、ノズルから押し出して積層していく方式。家庭用や教育現場で広く普及。 | – 本体価格・材料費が安い- 造形物が比較的丈夫(ABSやPLAなど素材選択可)- メンテナンスが容易- 大型造形にも対応しやすい | – 積層痕が目立ちやすく、表面が粗い- 精度が光造形より劣る- 複雑形状ではサポート材が多く必要- 反りや歪みが出やすい |

| 光造形型(SLA/DLP/MSLA) | 液体レジンを紫外線レーザーや光源で硬化させ、積層していく方式。高精細モデルの造形に強み。 | – 造形精度が非常に高く、細部まで滑らか- サポート痕が小さく仕上がりが美しい- 小型モデルやフィギュア製作に最適- 積層痕が目立ちにくい | – レジン材料が高価で扱いに注意(臭気・有害性)- 後処理(洗浄・二次硬化)が必要- 本体価格がFDMより高い傾向- 造形サイズは比較的小さい |

用途による選択時のポイント

- FDM は「安価・丈夫・実用部品向き」で、試作や日用品、教育分野に最適です。

- 光造形 は「高精細・滑らか・小型モデル向き」で、フィギュア、歯科、アクセサリーなどディテールを重視する分野に向いています。

ただ、両方式とも層を重ねるという造形方式のために、細かい部分のカラー化はほぼ不可能だと思えます。

インクジェット方式(Material Jetting)3Dプリンタ

フィギュア作成に一番向いている3Dプリンタと言えば「インクジェット方式(Material Jetting)」ではないですかね。現在は価格(数百万円~数千万円クラスが中心)の面から主に産業用として利用されていますが、近い将来には技術の進展とコストダウンによって家庭用でも手の届く価格帯になるといいですね。なにしろフルカラー印刷も可能なのでフィギュアにはピッタリでしょ。

インクジェット方式(Material Jetting)3Dプリンタの特徴

基本原理

- インクジェットプリンタと同様に、液状の樹脂やワックスをノズルから微小な液滴として噴射し、紫外線(UV光)で瞬時に硬化させて層を積み上げる方式。

- 代表例:PolyJet(Stratasys社), MJP(3D Systems社) など。

特徴

- 非常に高精細(積層ピッチは16µm程度まで可能)

- マルチマテリアル造形(硬い樹脂・柔らかい樹脂を同時に造形可能)

- フルカラー造形が可能な機種もある

- 表面が滑らかで、ほぼ仕上げなしで利用できる

メリット

- 精度・表面品質は全方式の中でもトップクラス

- カラー造形・複数素材の組み合わせができる

- 医療モデル、デザイン試作などで実物に近い仕上がりを得られる

- サポート材は水溶性で除去が容易

デメリット

- 本体価格・材料費ともに高額(数百万円~数千万円クラスが中心)

- 強度はFDMやSLSに劣る(機械的強度は試作向けレベル)

- 材料が専用カートリッジで高コスト

- 業務用で設置環境に制約が多い

まとめ:AIが拓くフィギュア作りの新時代

Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)は、私たちのクリエイティブな表現を、これまで以上に自由にしてくれる強力なツールです。

「フィギュア風加工」は、単なる面白い加工技術ではなく、「頭の中のアイデアを具現化する」という、ものづくりの根源的なプロセスを革新する一歩です。

この記事をきっかけに、あなたもNano Bananaの力を借りて、自分だけの特別なフィギュア作りに挑戦してみませんか?

2026年2月 追記

Nano Banana Proの登場: 2025年末には、より高解像度(2K)かつテキスト描写能力に優れた「Pro」バージョンも言及され始めています(参考: Nano Banana Pro Overview)。

2K解像度に対応したNano Banana Pro

Nano Banana Pro(Gemini 2.5 Flash Image Pro)がネイティブで生成できる最大解像度は2K(2048px)となっています。

標準モデルであるNano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)が1024px(1K相当)を標準としているのに対し、Proモデルはより高精細な出力を求めるクリエイティブな用途向けに設計されており、以下の特徴があります。

- 最大解像度: 長辺 2048px(アスペクト比によって変動)

- テキスト描写: 画像内の文字(看板や書類など)の再現性が大幅に向上

- ディテール: 肌の質感や風景の細部など、高解像度ならではの密度を実現

ただし、API経由での利用や特定のツール(Vertex AIなど)で使用する場合、出力設定によって解像度を指定する必要があるため、常に最大値で出力されるわけではない点には注意する必要があります。

Nano Banana PROは誰が利用できる?

Nano Banana Pro(Gemini 2.5 Flash Image Pro)の利用については、必ずしも特定のサブスクリプションが必須というわけではなく、用途に合わせて複数の窓口が用意されています。

1. 一般ユーザー(Gemini Web版/アプリ版)

- 無料ユーザー: 標準モデルのNano Bananaは無料で利用できますが、Proモデルについては1日の生成回数に制限がかかる場合や、混雑時に標準モデルへ切り替わる仕様になっています。

- 有料サブスク(Gemini Advanced / Google One AI プレミアム): サブスクリプションを契約しているユーザーは、優先的にProモデルを利用でき、高解像度(2K)出力や高度な編集機能を制限なく(または非常に高い上限で)使用可能です。

2. クリエイター・デザイナー向け(外部ツール連携)

- Adobe FireflyやAdobe Expressなどのツールにこのモデルが組み込まれている場合、それらのツールのサブスクリプションに含まれる「生成クレジット」を消費する形で利用できます。この場合、Google側のサブスクを別途契約する必要はありません。

3. 開発者・ライターのリサーチ向け(Google AI Studio / API)

- Google AI Studio: 開発者向けの検証ツールでは、現在は一定の無料枠(Free-of-charge tier)の範囲内であれば、サブスクなしでProモデルの性能をテストすることが可能です。

- API利用: 本格的に大量の画像を生成する場合は、サブスクリプション形式ではなく、生成した量に応じて支払いが発生する「従量課金制(Pay-as-you-go)」となります。

Webライターとして手軽に最高画質を試したいのであれば「Gemini Advanced」への加入が最も近道ですが、APIやAI Studioを利用すれば、月額固定費を払わずに使った分だけ支払う、あるいは無料枠内で試すという選択肢もあります。

ひんぱんに大量の画像生成を行うのでなければAI Studio経由の従量課金制が圧倒的にコスパが良いと思われます。

関連記事

- AI画像生成の常識が変わる? 「nano-banana」で話題のGemini 2.5 Flash Imageを徹底解説

- Geminiのオプトアウト設定と賢い使い方「なんとなく不安だな」を解消する!

- Gemini画像生成マスターガイド|無料で商用利用OK?使い方からプロンプト例まで徹底解説

参考情報

1. 公式リリース・技術概要ドキュメント

開発者向けおよび法人向けの主要な情報源です。

- Google Developers Blog: Introducing Gemini 2.5 Flash Image

- URL: https://developers.googleblog.com/introducing-gemini-2-5-flash-image/

- 内容: モデルの公式発表記事。「Nano Banana」という愛称の由来や、キャラクターの一貫性(Identity Preservation)、複数画像の合成、テキストによる画像編集機能などが紹介されています。

- Google AI Studio: Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) Model Card

- URL: https://aistudio.google.com/models/gemini-2-5-flash-image

- 内容: AI Studioで直接モデルを試すためのページです。具体的な機能(一貫性、編集、推論)のデモ動画や、APIでの利用開始方法がまとめられています。

- Google Cloud Blog (日本語版): Vertex AI の Gemini 2.5 Flash Image

- URL: https://cloud.google.com/blog/ja/products/ai-machine-learning/gemini-2-5-flash-image-on-vertex-ai

- 内容: 日本のエンタープライズユーザー向けの情報。日本語でのサポート状況や、ビジネスユース(マーケティング資料作成など)への応用について詳しく解説されています。

2. リリースノート・変更履歴(Changelog)

機能のアップデートや廃止予定(デプロケーション)を確認するのに必須のページです。

- Gemini API Release Notes

- URL: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/changelog

- 内容: 日付ごとのアップデート情報。例えば、2026年1月には画像編集時のコスト削減(入力トークン数の削減)などの重要な変更が記載されています。

- Gemini App Release Updates

- URL: https://gemini.google/jp/release-notes/

- 内容: 一般ユーザー向けのGemini(Web版/アプリ版)への機能実装タイミングを確認できます。

3. 技術仕様・ドキュメント(実装向け)

記事にスペック表などを載せる際に役立つ、より詳細な仕様書です。

- Vertex AI Documentation: Gemini 2.5 Flash Image Model Details

- URL: https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash-image

- 内容: 最大解像度(1024px)、入力トークン制限(32,768)、サポートされているMIMEタイプ(PNG, JPEG, WebP等)、および料金体系(100万トークンあたり$30.00など)の正確なデータが載っています。

コメント